Сети расставлены

Советский Союз жил своё последнее лето. Уже объединилась Германия, из СССР стали выпускать, все 15 “сестёр” провозгласили суверенитет — Перестройка была в апогее. Это замечательное время открыло двери, окна, шлюзы и переборки, и по закону сообщающихся сосудов на просторы Восточного блока хлынуло огромное количество информации, идей и людей. Заполнять опустевшие после марксизма-ленинизма идеологические ниши двинулись полчища диковинных жрецов и посконных туземных владык, самозванных сектантов и самопровозглашённых мессий, восточных гуру с разрисованными лицами и западных проповедников с рекламными улыбками — и это не считая мириад ведунов, хилеров, сэнсэев и пастырей самого широкого профиля.

► В религиозном техникуме

► Экспедиция

► Побег

► Меморандум

► Расставание — маленькая смерть

В одной советской электричке могли ехать Мария Дэви Христос и Перун-громовержец, босой кришнаит и кудрявый растафарианец, нетрезвый сатанист и несвежий отец Онуфрий — завладеть умами совграждан стремились все.

По очевидным причинам особенно лакомым кусочком для всевозможных ловцов душ были вузы — паства там была самая перспективная.

Не миновала сия чаша и Московский институт управления. Перепутав поточную аудиторию, я случайно попал на какую-то лекцию непонятного предмета, но на английском (!) языке. Странный лектор лечил о каком-то предзнаменовании, возвещавшем о высшем предназначении, дабы уготовать путь Тому, о Ком писалось и Который, к счастью, уже явился буквально на днях.

— Эй, друг, что это за ботва? Какой предмет-то? — Я обратился к сидящему с краю студенту. — Философия что ли?

— Отстань! Я конспектирую.

— Зачем? Что это вообще? Лекция о вреде алкоголизма?

— Отвянь, говорю. Короче, кто это сдаст, тот поедет в Америку.

Ого! В Америку! Дальше можно было не продолжать. Я достал листок бумаги и тоже стал записывать эту неожиданную лабуду, радуясь тому, что я понимаю содержание лабуды на живом английском, но не догадываясь, что лабуда означает в целом. Лектор, американец лет двадцати пяти, рассуждал о малых пророках, особенно напирая на Малахию. Буквально полгода назад я прочитал всю Библию в полном римско-католическом издании, включавшем в себя и второканонические книги типа Sapientiæ Salomonis, поэтому теорией вопроса я владел прекрасно, на уровне провинциального ксёндза, а то и кардинала викария — не всякий провинциальный ксёндз прочитал вообще весь текст. Так что в лекцию я включился легко, словно это была экранизация прочитанной книги.

После Малахии лектор вдруг неожиданно перешёл на детальное описание Ковчега завета и стал говорить о какой-то Преподобной Луне, как о живом человеке. Никакой Преподобной Луны в Библии нет точно, уж я-то теперь знаю, что за бред? Советские студенты смотрели на всё это большими стеклянными глазами, но записывали цитаты не пойми кого и срисовывали схемы не пойми чего — видимо, в Америку хотели все.

Но почему это в моём институте? Какое отношение всё это имеет к макроэкономике и управлению предприятием?

Лекция закончилась, я спустился к лектору, дождавшись, пока его отпустит толпа поклонниц, шутка ли — живой американец! Джо оказался простым и нетребовательным парнем. Он признался, что в жизни он любит только кошек, родной штат Мичиган, но более всего — ту самую Преподобную Луну (Reverend Moon), а всё остальное для него шелуха.

— Джо, а что это — Преподобная Луна (What is that Reverend Moon)?

— А, да ты новенький. Не что, а кто. Это наш духовный лидер. Мун — это фамилия. Преподобный Мун. Нас называют муновцами, но это неправильно. А правильно — Церковь объединения мирового христианства. Приходи в воскресенье на собрание, сам всё узнаешь.

Ну ладно, семь вёрст не крюк. Муновская малина располагалась в квартире-трёшке в районе ВДНХ. В комнатах были раскладные стулья, портреты одного и того же мужика с бабой и без (тот самый Мун что ли?) и стеллажи с божественными книгами разных конфессий. Заправлял хозяйством какой-то ушлый коллаборационист-старшекурсник из моего института. Выяснилось, что коллаборационист служит здесь ради карьеры, и что именно так — через мунизм — он представляет себе эту карьеру в 1991 году.

— Ничего сверхъестественного, — стоя на подоконнике и тайно куря в форточку, поучал меня коллаборационист на муновской кухне, пока не подошли старшие. — Сначала летний лагерь, это азы. Потом в “карп” вступишь, если не дурак. Потом второй лагерь, посерьёзнее, там ты на тим-лидера выучишься, если не дурак. А потом как повезёт — или в Венгрию поедешь на десять дней, или в Калифорнию на сорок.

Преисполненный собственной значимости от причастности к словам “Калифорния” и “Венгрия”, коллаборационист стряхнул пепел на улицу и посмотрел на меня сверху вниз.

— Самому-то, поди, довелось уже, так сказать? Побывали-с? — поинтересовался я.

Коллаборационист ответом не удостоил, но многозначительно усмехнулся, из чего я понял, что таки да.

— Мы им нужны, как воздух, — продолжилась лекция от форточки. — Мы ведь управленцы, будущие лидеры этого шарика. Представь себе, вот станешь ты депутатом Верховного Совета, а ты с института уже муновец, вот ты и будешь идеи мунизма продвигать с высокой трибуны.

— Ну я-то вряд ли попаду в Верховный Совет, если только ты за меня не проголосуешь, а вот ты, я смотрю, уже высоко забрался. Смотри не навернись, подоконник-то узкий.

— Короче, включайся, — коллаборационист спрыгнул на пол и замахал руками, разгоняя попавший внутрь дым. — Сам просечёшь мазу, если не дурак.

— А если дурак?

— Всё равно включайся. Здесь всех берут. Просто застрянешь, как дурак в шестёрках до пенсии — ни уважения, ни перспектив.

— А куда вступать-то? “Карп” какой-то? Рыба что ли?

— Сам ты рыба. “Карп” — это молодёжное крыло движения, типа комсомола. Примерно то же самое, только вместо Ленина — Мун, и всё на английском.

А, ну это легко. Не привыкать.

Муновское воскресное собрание проходило на английском. Молитв, нарядов и обрядов не было, а со стороны это выглядело по-лютерански сдержанно, без надрыва, а в отличие от христианства — даже с попыткой аргументировать неаргументируемое. Уклад такой: пение – проповедь – пение – поучительный рассказ из жизни — и так по кругу несколько раз.

Пришибленная муновка рассказала, что никак не могла найти личного счастья, но Голос Свыше возвестил ей: “Готовься, несчастная!”. Тогда она вступила в партию Церковь объединения, которая нашла ей “настоящего” жениха, скоро свадьба, ми-ми-ми. Студенты смотрели на муновку с нескрываемой жалостью.

Джо волнуясь рассказал, как он однажды заблудился в мичиганском лесу, и Голос Свыше вывел его на мичиганский тракт, где его подобрал мичиганский грузовик. У студентов было две версии произошедшего с Джо: 1) избитый сюжет из какой-то пропагандистской методички и 2) “по пьяни в Мичигане”.

Смысл мунизма стал мне примерно ясен. В соответствии с муновским учением, Иисус вернулся, как обещал, только немного не в том образе, в каком его ожидали, и немного не так, как это это было обещано в 33-м году. Сына Божьего, по их учению, теперь зовут Сон Мён Мун, он 70-летний кореец из США, считает себя фигурой, равной Иисусу, а Корею — центром мироздания. Мун борется за мир во всём мире, несёт своё учение в открывшийся Восточный блок, управляет огромной бизнес-империей и ни в чём себе не отказывает. Его цель — объединить мировое христианство (успехов, дядя!) под своим началом через постулат о собственной богоизбранности. Как объединить? Да легко! — надо стать “идеальным родителем” и испытывать по отношению к людям “истинную любовь” — постоянно муссируемое понятие. Ну и, конечно, верить в Муна, посвятив ему свою жизнь и сберкнижку.

В общем, очередная вариация на мессианскую тему, ничего нового.

Ну, почти ничего нового. У корейского Мессии был особый пунктик — принудительный выбор спутника жизни лично Муном. Только он мог выбрать идеальную пару члену организации, сам выбирать никто не имел права. Откажешься жениться / выходить замуж вслепую — вон из профессии Движения, а если хочешь остаться — изволь безоговорочно принимать заочный выбор Муна. А зато свадьбу тебе сыграют за счёт заведения, да не простую свадьбу, а коллективную — будет несколько тысяч брачующихся пар, так что банкет соответствующий. В книгу рекордов Гиннеса занесены муновские свадьбы. Особое счастье — это жениху получить по распределению в невесты кореянку, а невесте — корейца. Это просто предел мечтаний, так везёт единицам, остальных же просто женят от балды, точнее по прихоти экстравагантного Мессии. Мун массово женил индийцев на пакистанках, турок на гречанках или армянках, арабов на еврейках, а чаще всего просто выбирал наугад по известной по пионерлагу схеме “Кидаю на шараш, кто покалечится, я не виноват”. Но свадьба — это очень нескоро, это ещё заслужить надо, показать себя в деле. Так что опасности быть принудительно пожененным можно не бояться. По крайней мере, на первых порах.

Муновцы были в основном американцами (реже — западноевропейцами), поэтому естественным и единственным языком движения был английский. Возможность попрактиковать живой английский язык был несомненным магнитом, объясняющим интерес большинства студентов к муновцам. Вторым магнитом была возможность поехать на халяву в Америку. Третьим — интерес к другой стороне Железного занавеса. Четвёртым — возможность организованно потусоваться, познакомиться с новыми людьми из разных мест хотя бы и в странных декорациях непонятной религии.

Пятым магнитом, притягивающим позднесоветскую молодёжь, была музыка. Каждому пришедшему выдавался т.н. “Holy Song Book” со словами полутора сотен известных песен, используемых Движением — общечеловеческих песен, а не каких-то внутренних муновских. Муновцы пели всегда и везде — что может лучше расположить к себе молодёжь в любой стране мира?

Некоторые песни я знал (Imagine, Go Down Moses, Nearer My God to Thee, The Battle Hymn of the Republic, та же America the Beautiful), но большинство других песен я узнал и выучил благодаря муновцам, за что и вспоминаю их добрым словом, когда где-нибудь их слышу: When the Saints Go Marching In, Top of the World, West Virginia, Amazing Grace и, разумеется, гимн блаженных всего мира We Are the World — куда ж без него.

Саша Елагин, мой новый знакомый с другого факультета моего института, был движим только вторым пунктом из перечисленных, зато очень сильно. Елагин уже побывал в Макдональдсе на улице Горького, получил там красно-жёлтый флажок и красочные впечатления и теперь хотел большего. Ему не был нужен английский, не нужна тусовка, ещё меньше музыка — он просто хотел поехать на халяву в Америку. Кто-то рассказал ему то ли правду, то ли байку, о том, что кто-то знал кого-то, чья то ли сестра, то ли подруга побывала в Америке по муновской линии и вернулась оттуда с блоком “Мальборо” из какого-то волшебного места под названием “дьюти-фри”, с американским акцентом, с американскими замашками, с чемоданом подарков и пятью чемоданами впечатлений, и Саша твёрдо знал, к чему стремиться. Он подходил к каждому новому муновцу с одним-единственным вопросом — можно ли уже подавать на выездную визу. Иногда он задавал и второй вопрос — каким рейсом вылетаем. Муновцы всякий раз вежливо возвращали Сашу на его раскладной стульчик и давали в руки песенник, что-то помечая в тетрадке напротив его фамилии. Саша злился и не пел.

Служба закончилась исполнением песни America the Beautiful, только слово “America” великодушно заменялось страной пребывания и песня звучала так: “Soviet Union! Soviet Union! God shed His grace on thee…”. В принципе, можно было особо не стараться — Совиет Юниону оставалось жить несколько месяцев, но никто тогда не мог этого знать.

— Так, всё, собрание окончено, давайте-ка дружно складываем стулья, оставляем здесь — все поняли? — здесь оставляем казённые песенники и живенько по домам, — деловито завершил заутреню коллаборационист в духе советской уборщицы в детском саду. Ему не хватало только ведра в руке и хлорки в другой.

На следующей муновской лекции в институте спикер был другой. Он сначала показал видеозапись какого-то скучного муновца на какой-то американской улице, но никто не слушал — девушки рассматривали, во что одеты прохожие, а юноши старались рассмотреть машины, проезжавшие за спиной муновца. Затем московский спикер выключил проектор и начал что-то путано рассказывать о каких-то союзах истинных душ на небесах и их сложных взаимоотношениях друг с другом, но это не интересовало вообще никого — слушателей сильно взволновал вид живой Америки на экране, и в зале висело напряжение. Сессия Q&A состояла из одного громко заданного вопроса из зала: “Когда мы поедем в Америку?”. Вопрос поступил от Саши Елагина. Муновцы просекли, что пора брать быка за рога и огласили главное. Сразу сходу в Америку никто не поедет. Для начала надо съездить на 10-дневную программу в Латвию в деревню Вецбе́бри, а там уже видно будет.

Поточная аудитория мгновенно опустела на девять десятых, остальные нехотя остались слушать про Вецбебри.

— Как же так, какие Вец-Дебри, какая, ♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎, Рига-♦︎♦︎ига, какая, ♦︎♦︎ ♦︎♦︎♦︎ Латвия, ♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎! Что за ♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎, вот же ♦︎♦︎♦︎♦︎! A-a-a-a-a-a!! Ах вы ♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎!!! — кричал Саша после инструктажа, и вид его был жалок и страшен одновременно.

Сашу утешали и похлопывали по спине:

— Да, Саша, Латвия — это не совсем Америка. Но почти. Очень похоже. Смотри, буквы латинские, прямо как в Америке: Bars, Restorans “Lass Vegass”, hellos Misters Yelagins.

— Уроды!

— Попросишь у них политического убежища, они же уже вроде как независимая страна, а оттуда и до Америки уже рукой подать, ты на полпути к мечте. Одной ногой, считай, ты уже на Бродвее: “I want to be a part of it. New York! New York!”.

— Скоты-ы-ы-ы-ыыы!

Юридически почти независимая, но по факту вполне себе пока ещё советская Латвия выходила, в принципе, неплохим вариантом: весёлая компания, новые знакомства, бесплатная кормёжка и дорога, богатая культурная программа на месте, а главное — десять дней почти круглосуточной практики английского с живыми носителями. С полным погружением.

Единственным минусом был тайминг. Ровно в то же самое время в Польше проводилась всемирная католическая “пилигжимка” — встреча с Папой Римским в Ченстохове. Надо было доехать до Радома на поезде, а оттуда идти пешком в Ясногорский монастырь. Впервые в истории советские студенты могли участвовать в этом международном походе католической молодёжи. Запись проводил костёл Св. Людовика на Лубянке, и я даже записался у унылого ксёндза, уставшего от многочисленных московских халявщиков. Но муновцы перевесили своими плюсами — шагать, сбивая ноги в кровь, не надо, комфортный быт гарантирован, развлекаловка тоже, ну а главное — English non-stop.

Чего только не увидишь в советском поезде на стыке эпох

В плацкарте Москва-Рига выяснилось, что мы не одни на планете. Слоняясь по поезду, мы напоролись на странное и страшное зрелище — несколько групп молодых людей воздевали руки к небу, трясли головами, выли, мычали и бормотали что-то нечленораздельное: “Барбаросса! Хала-бала веникойси му-му калимера-калиспера уэ-э-э-э уэ-э-э-э!”. Сначала я подумал, что это пациенты Кащенко на этапе, но потом присмотрелся и понял, что сумасшедшие — только лидеры, а остальные поднимают руки неохотно и, вроде как, симулируют сумасшествие: глаза осмысленны, движения неестественны, как у дурного актёра, а во взгляде читается неловкость и даже немного стыд.

Обычные пассажиры — приличные отпускники в очках, ехавшие в интеллигентную Юрмалу, отставные солдаты, мамаши с детьми и бабки с мешками — смотрели на безумных пассажиров с ужасом.

Я осторожно спросил самого бездарно играющего сумасшедшего:

— Эй, родной, как ты себя чувствуешь? Что это? Вы кто такие? Жертвы Кашпировского?

— Не, мы пятидесятники, — охотно и на удивление нормально ответил сумасшедший, отсев от своих. — Точнее, это они пятидесятники из Америки, а мы с ними на обучение в Ригу едем. На английском! Бесплатно!

А, пятидесятники, тогда ясно. Я читал про них в атеистической брошюре в пионерском детстве. Значит, это у них не алкогольный делирий, а говорение на язы́ках — глоссолалия, тот самый заповеданный апостолами “дар” просветившимся.

— Ну, слава богу, вы верующие. А я думал, вы наркоманы. И что, вы правда верите вот в это всё? Не боитесь умом тронуться взаправду?

— Да ты чё, нет, конечно. Не трудно же сделать людям приятное, вот мы и подыгрываем, головой мотаем, балабочем, а они тогда радуются, как дети, кричат “Фидбэк!” — не знаешь, кстати, что это значит? Иногда мы матом что-то выкрикиваем, когда с ними “молимся” — прикольно. Или можно переговариваться: “Бе-бе-бе-бе. Толян! Ме-ме-ме”, а он тебе в потоке своего бреда: “Бе-бе-бе-бе. Чё те, блин? Фью-фью-фью” — клёво же! Ори, что хочешь, только громко и руками “хэнде хох” делай. Проповедники аж из самой Америки припёрлись, а нам не впадлу, мы добрые. Мы английский едем практиковать. Бухло везём! Хочешь, давай к нам, у нас недобор, группы полупустые. Я могу представить тебя преподобному.

— У нас свой преподобный, так что как-нибудь в другой раз. Мы едем в глушь, в деревню объединять мировое христианство. Чуешь масштаб задачи? Никто с одиннадцатого века не смог, а мы сможем. Так что скоро мы объединим вас с коптами. Готовься.

— С кем, не понял — с роботами? С хоботами?

— Типа того. Да ладно, забудь, хуже уже не будет, — успокоил я нового знакомого. — Ты не отставай от своих, молись давай. Чтобы лето не кончалось.

Получалось, что, по сравнению с пятидесятническим “говорением”, наши муновские наукообразные лекции без всяких молитв и “хэнде хох” были просто Нобелевским комитетом мудрецов в Букингемском дворце. Поистине, не заглянув в пропасть, не начнёшь ценить жалкую синицу в своей руке.

В религиозном техникуме

На привокзальной площади Риги стояла дюжина пазиков, но вместо “Ритуал” на них было написано “Unification Church Vecbebri”. Нас ждали. Автобусная процессия двинулась в деревню Вецбебри Стучкинского района свежевозрождённой Латвийской Республики. На дерматиновых сиденьях лежали знакомые розовые песенники, а муновец с гитарой, смотрящий нашего автобуса, ударил по струнам ещё у вокзала, так что сотню вёрст до деревни Старые Бобры, как переводилось с латышского “Vecbebri”, мы преодолели быстро и незаметно.

Жить нам предстояло в общежитии сельскохозяйственного техникума, пустующем летом и сданном муновцам и их клиентам. Не “Хилтон”, конечно, но вполне прилично и пристойно в сравнении с нечеловеческими условиями, в которых я оказался бы, выбрав польскую пилигжимку. Расселение в одно-, двух- и четырёхместные комнаты со всеми удобствами проходило под контролем строгой, но далеко не всегда эффективной муновской полиции нравов.

Пара песен для возбуждения аппетита в исполнении жгучего итальянца Джованни по кличке Тото Кутуньо, сытный обед “под баян” и разделение на группы, в каждой группе свой тим-лидер. Мне достался Майкл Бразил, природный американец, и, значит, цель — погрузиться в природный английский — будет мною полностью достигнута. Кому-то достался фламандец, кому-то шведка, и такие роптали — английский их тим-лидеров был “ненастоящий”.

Программа каждого из дней была такой: завтрак, обсуждение изученного накануне материала по группам, сидя на лужайке в кружок, лекция со слайдами и видеорядом в актовом зале, обед (называется “ланч”), вторая лекция, спортивные соревнования (называется “тимбилдинг”), ужин и какое-то культурное мероприятие: концерт художественной самодеятельности силами участников, вечер национальной песни силами участников, театральный конкурс (“скетчи” называется), киносеансы, вечер вопросов и ответов и т.д. Разумеется, всё это только на английском. Супер!

Правила были простыми, хотя и не возможными для соблюдения: не пить, не курить, не безобразничать, не заключать романтических союзов, соблюдать Десять заповедей — в общем, не грешить и слушаться муновских старшаков. За нарушение — досрочная отправка домой и почему-то сообщение о нарушении режима в институт лично ректору. “Да-а-а, ректор МГУ прям охренеет, когда узнает, что в этой жопе мира я выкурила сигаретку за сараем” — тихой репликой с места новоприбывшая студентка развеяла все страхи и задала пофигистический тон всей смене.

Наш свежий московский этап влился в уже имевшийся в лагере контингент — муновцы свозили в деревню Вецбебри студентов их тех уголков доживавшего свой век Союза ССР, до которых дотянулись их сети.

Дима, второкурсник ленинградского мединститута, сразу поставил себя как доктор Пилюлькин. Он приехал с чемонданчиком-аптечкой и всячески рекламировал себя как источник первой медицинской помощи, случись что. Сами муновцы со сцены объявили, что по всем медицинским вопросам — к Диме. Если какой-нибудь юноша подворачивал на футболе ногу и наивно обращался за помощью к корабельному доктору, Дима брезгливо смотрел издалека на грязную ногу юноши и говорил, что ничего страшного, до [коллективной] свадьбы заживёт. Если же какая-нибудь девушка испытывала лёгкое головокружение или слегка подгорала на солнце, то Дима немедленно укладывал её в тень, заботливо лечил и говорил, что теперь ей необходимо у него наблюдаться до полного выздоровления и что его, Диму, можно (и нужно!) вызвать на дом для осмотра и нанесения лечебного крема из чемоданчика. Круглосуточно.

— А надо было правильный институт выбирать! — торжествующе объяснял доктор Дима свой эксклюзивный статус бесполезным и неинтересным управленцам, финансистам, инженерам и мелиораторам.

И ведь не поспоришь…

Лёша Ряхин из Стали и сплавов опасался мифических “лесных братьев”. Он был уверен, что их полно в окружающих нас лесах: “Горбач их распустил, вот они и воспряли”. Ряхина поселили в одном номере с Елагиным, и он растревожил и без того беспокойную душу Елагина своим ночным рассказом о “лесных”, которые только и мечтают “почикать” всех русских, приехавших на их землю. Переубедить Ряхина было невозможно.

Весельчака Кястаса из Каунаса знали все. Его всегда было слышно за версту — он хорошо играл на гитаре и приехал, уже хорошо разучив муновский репертуар у себя в Каунасе. Муновцы доверяли Кястасу исполнение своих программных песен, поэтому Кястас ходил по всему кампусу с гитарой и постоянно играл и пел — значительно больше, чем от него требовалось.

— Как дела, Кястас? — на автомате бросал кто-то на ходу, не ожидая никакого ответа.

— А я отвечу на твой вопрос песней, — трень-брень, охотно подхватывал возможность спеть Кястас, — There comes a time when we heed a certain call…, — и на несколько минут.

Когда Кястаса не было слышно, его было видно — на плечах он носил большой литовский триколор, не расставаясь с ним ни в столовой, ни на лекциях.

Самым уважаемым обитателем лагеря был узбек Козим, которого русские по-доброму называли Кузьмой или Кузьмой Исламовичем, хотя настоящее отчество у него было другое. Он жил в техникуме с самого начала лета и был всем за своего. Кузьма Исламович приехал из Ферганской долины, он не был студентом, по-английски знал только ‘yes’, латиницы не знал вовсе, но по-русски говорил прекрасно, так как только что демобилизовался из Советской Армии. Смыслом его нахождения в лагере был моральный авторитет, точнее — роль представителя от ислама. В моменты объяснений сложных теологических концепций муновцы часто апеллировали к христианской, как они думали, аудитории (“Ведь в Символе веры об этом ни слова, так ведь?”), и мы из вежливости отвечали им согласным гулом (“Ну ясен же пень, о чём базар?!”). “В иудаизме это ведь тоже так же?” — хитро продолжали спрашивать муновцы, и какой-нибудь случайный студент, кто не спал, каждый раз разный, быстро подтверждал “за евреев” безо всякой связи со своим пятым пунктом. Кузьма же в одиночку выполнял роль официального валидатора муновских концепций от ислама, он один “компостировал” их за Пророка. Когда лектору нужно было показать, что божественный принцип №8/5 §4 также присутствует и в исламе, он обращался к Кузьме за бинарной ратификацией своего утверждения. Тогда сосед толкал дремлющего Кузьму в бок, Кузьма Исламович поднимался, откашливался, принимал важный вид, выдерживал театральную паузу и авторитетно, с достоинством говорил ‘yes’. Иногда ему за это аплодировали.

Я подумал, что лучшего, чем старожил Кузьма, источника информации о том, что нас ждёт в лагере, не сыскать, и мы обступили его, завалив вопросами. К сожалению, выяснилось, что Кузьма не понимал ровным счётом ничего из того, что его окружало в силу незнания английского языка и отсутствия интереса к происходящему. Он считал, что муновский лагерь был своеобразной послеармейской реабилитационной программой, предоставленной ему государством. Он отсыпался и отъедался — после службы в стройбате ему нравилось абсолютно всё. Он рассказал, что американцы его, Козима, уважают, кормят хорошо, что люди они добрые, но не без странностей — заставляют ходить на “политзанятия”, на которых пытаются что-то ему втереть: “тычут мне в лицо фотокарточку одного и того же мужика и кричат: “Смотри, это Мум, это наш Мум, узнаёшь Мума? Знаешь теперь, кто это? Это Мум!” Я говорю им ‘yes’ и тогда они отстают. А так они нормальные ребята. Здесь хорошо — ни работы, ни строевой, ни нарядов, ни марш-бросков, а паёк офицерский!”.

Об исламе Кузьма знал не больше нашего. Он умел только по-исламски “умывать лицо” (“дуъа”) и невнятно повторять короткую фразу на арабском, по всей вероятности, языке, одну на все случаи жизни. За это проявление религиозности — у него одного из двух сотен студентов — муновцы очень ценили Козима.

Естественно, что Мун с этой минуты навсегда стал Мумом.

На второй день мы уже осмотрелись, и когда рафик привёз новеньких из Свердловска, мы уже на правах бывалых учили их уму-разуму.

— Основное божество здесь — это Мум, великий и ужасный, — я начал с сути. — Он главный волшебник этого Изумрудного города. Держите ухо востро, особенно с наступлением темноты.

— Почему? — напряглись свердловчане.

— Да потому, — неспешно продолжил я, — что здесь ни милиции, ни Советской власти, ни телеграфа. Указатели сейчас видели, когда ехали? Налево Бóрманы какие-то [карта], направо вообще деревня Менгеле, — внимательные свердловчане, кто тоже обратил внимание на зловещие местные топонимы, утвердительно кивнули.

— Зачем вы вообще сюда приехали, вас что, в деканате не предупреждали? — спросил киевлянин Боря из наших, из “старожилов”.

— Нее-е-ет, — испугались свердловчане. — Сказали не посрамить, высоко нести знамя советского студента, не ударить в грязь лицом.

— Хм-м, ну это здесь мало кому удаётся, — скептически сказал Боря. — Но хоть пароль-то вам сказали?

— Нее-е-ет, — замямлили новенькие. — Какой пароль?

— Эх вы, простофили! Пароль — “Зазеркалье”. Отзыв — “вечность”. Да ладно, теперь всё равно уже поздно. Теперь каждый сам за себя. В общем, глухое здесь место, леса и болота. Хуже вашего этого перевала Дятлова. Сгинешь — и искать никто не будет. Вчера ночью волки выли совсем близко. Вон, слышите?

Тишина тёплого летнего вечера была абсолютной.

— Слышу!! — с испугом прошептала самая впечатлительная из прибывших.

— Это медведь-шатун ревёт, — вполголоса сказал я. — Голодный, наверное, после спячки.

— Сейчас лето, — поправила меня другая свердловчанка.

— Не, этот медведь круглосуточный, — я продолжил как ни в чём не бывало. — Особая порода, Ursus latviensis, Дроздов на прошлой неделе рассказывал, слышала? В передаче “Будильник”.

— Ты что, “Будильник” смотришь? — ехидно спросили меня новопреставившиеся.

— Тс-с-с, тихо! Сюда, кажись, идёт. Тихо вы! Попадёшь к такому — одни дольчики от тебя останутся, и то не факт — медведь жрёт всё. Говорят, в 88-м он сожрал воина-интернационалиста. Прямо с дембельским альбомом сожрал! У матери только и осталось, что полфуражки и значок “ГТО”, перекорёженный зубищами. Так что ходите по двое, спина к спине, и лучше с палкой.

— Ужас какой! А милиция?

— Та какая милиция, я тебя умоляю. Всё куплено.

— Кем, медведем? — нашёлся какой-то смельчак.

Парни засмеялись, но девушкам было не до смеха.

— Это ещё ничего, — я стал говорить ещё тише, а они стали слушать ещё внимательнее. — Вы, дятловцы, главное, паспорта берегите. А то муновцы опоят дурман-компотом, выкрадут паспорт, подкинут обратно, откроешь его, и — горько! — ты уже женатик со штампом. Украдкой мама плакала от радости за вас.

— Как такое возможно??

— Понимаете, юридический статус этой территории не определён, это как “чёрная дыра” во времени и пространстве, так что здесь возможно всё. Непонятно, кто тут опаснее — медведь или муновец, здесь вообще всё запутано и переплетено. Так что спрячьте паспорта в деревне у верных людей. Особенно девушек касается.

— В деревне тоже не вариант, — хмуро пробурчал Ряхин, — лесные братья активизировались.

— Какой штамп в паспорте, вы что?! У меня жених в Свердловске остался! — дрожащим голосом пролепетала новенькая. Разрыв с женихом испугал её больше, чем медведь-людоед.

— Забудь о своём женихе, он для них некошерный, — обречённо сказал я.

— Не… какой?

— Ну, негодный. Потому что ты-то пройдёшь здесь обряд посвящения, а он-то нет, так что…

— А как выглядит обряд посвящения? — перебил меня какой-то свердловчанин, плотоядно осклабившись.

— Для девушек — хорошо выглядит, даже очень хорошо, — мечтательно сказал старожил Лёня из Одессы. — А для тебя… ну, в общем, ты сильный, ты справишься. Наверное.

— Так что с моим женихом? Он какой для них, ты сказал? — повернувшись ко мне, вернулась к своей теме свердловская невеста.

— А, некошерный, — буднично ответил я. — Но это не страшно — теперь Мум назначит тебе нового жениха. Скорее всего, кого-то из нас.

Свердловчанка с ужасом прошлась взглядом по нашим лицам и чуть не заплакала.

— Да ладно, не писай, — сжалились мы. — Шутка. Обряда никакого нет. Медведя не существует. Воин жив. И ты выживешь. И дольчики твои.

— Дураки, блин! Дебилы!! — свердловская невеста сняла с плечей накинутую кофту и стала меня ею бить. — Придурки!!!

Придурки все, а бить — только меня?..

Стандартная программа муновцев была заточена под американцев, которых надо было перетянуть из их текущего вероисповедания в мунизм. Для этого надо было говорить с человеком на языке его привычных понятий, усвоенных по прежней религии. Муновцы считали, что такой понятийный аппарат естественно присутствует у каждого нормального человека, ведь нормальный человек может быть только баптистом, адвентистом, католиком, иудеем, мормоном, мусульманином или исповедовать любую другую религию, но он обязательно должен был исповедовать что-то. Мысль, что человек мог не исповедовать ничего, не нуждаться в религии или, тем более, быть убеждённым атеистом, никак не помещалась в их головы, точно так же, как никто не мог бы поверить, что где-то живут люди, которые не нуждаются в дыхании.

Лекции предполагали упор на общеизвестные и очевидные библейские понятия и образы, но с советской публикой после семидесяти лет научного атеизма этот номер не проходил — никто не понимал, что такое Земля обетованная (где она? кем, кому и зачем она была обетована?), что такое Нагорная проповедь, Золотой телец, Десять казней и Вавилонское пленение, чем отличается Соломон от Самсона, а Иисус Навин от своего знаменитого тёзки. Причём национальное происхождение студентов не играло ни малейшей роли — русские в лучшем случае могли знать, что “на Пасху красят яйца”, а евреи в лучшем случае могли знать, что “на Пасху едят мацу”, но ни те, ни другие в большинстве случаев никогда не ели ни крашеных яиц, ни мацы, и только в самом лучшем случае понимали, что эти две пасхи отличаются друг от друга не только датой и гастрономическими особенностями. Видимо, механически повторяя когда-то сказанные дедушкой слова, видимо, когда-то производившие сильный эффект на подготовленных, видимо, слушателей, один преисполненный национальной гордости студент под впечатлением от лекции об Исходе (и ведущей роли Мума в нём) ни с того ни с сего вдруг торжественно сообщил, что “на Симхес-Тойру Голдэлэ приезжала, да так, что Архипова чуть не треснула”. Однако на уточняющие вопросы по поводу любого элемента из заявленной фразы ответить он затруднился, даже про Голдэлэ. При этом он искренне считал, что “Архипова” — это фамилия гостеприимной женщины, к которой, собственно, таинственная Голдэлэ и приезжала.

Муновцам в идеале надо было бы, конечно, сначала рассказать вообще всё — от сотворения мира до Реформации — но тогда не осталось бы времени на собственно мунизм с его постулатами (“истинная любовь”, “истинные родители”, руководящая и направляющая роль Мума во всём этом), а это было главным. Фотослайды были отпечатаны ещё в Америке, поэтому лекторы гнали по готовому шаблону, а советская аудитория тоскливо ждала окончания лекций, полных непонятных образов и сравнений не пойми с кем.

Только что прочитанная Библия ставила меня на порядок выше всех остальных:

— Кто такой Иаков и зачем ему лестница? — спрашивали меня в перерывах.

— Это Яков Исакович Израиль, внук Авраама, — объяснял я. — Пастух, долгожитель, мигрант и мечтатель. Голливудская история коварства и любви, четыре жены, тринадцать детей, дом полная чаша — жизнь удалась. Американская мечта задолго до открытия Америки. Его именем целая страна названа, а вот твоим или твоим названо хотя бы садоводческое товарищество? То-то же. А лестница — это такая communication tube с Богом, аллегория, — благодаря свежепрочитанной Библии я чувствовал себя единственным на уроке литературы, кто читал изучаемое произведение.

— Тринадцать детей, с ума сойти! — одна студентка примерила на себя роль праматерей, — Я б померла.

— Ну так этим, в принципе, всё и закончилось. Все умерли. Но ты не беспокойся, мать-то была не одна. Их был целый коллектив, четверо.

— Когда коллектив, то это вообще зашибись, я тоже так хочу, — оживилась мужская часть дискуссионной группы. — Красивые девчонки, наверное…

— Не все, — я вспомнил описание Леи, — но в целом неплохо.

— А вот эти “двенадцать племён”, кто это такие? — меня продолжали атаковать вопросами. — Это племена кого? Американских индейцев что ли? Это чингачгуки или папуасы?

— Это “tribes” в значении “колена”, а не “племена”. Дети Иакова из предыдущего вопроса.

— Так ты сказал, их тринадцать детей, вроде?

— Девчушке ничего не дали. Как всегда.

— Сволочи. А этот, как его, “хороший самаритан” — чем он так хорош? Это кто вообще? С Куйбышевым как-то связан?

— Добрый самарянин. Это мужик с Западного берега реки Иордан, простой рабочий. Типа Айболита. Или, скорее, Чип-и-Дейла. С Куйбышевым не связан.

Мун был борцом с мировым коммунизмом, поэтому муновцы, работая с советской аудиторией, заранее подготовились к сложным диспутам с убеждёнными марксистами, которых они ожидали увидеть в СССР. То есть они почему-то ожидали, что мы странным образом должны были быть и верующими в рамках традиционных дореволюционных религий, и марксистами одновременно. Но коммунистов и даже отдалённо сочувствующих среди нас не оказалось вовсе, все до одного были согласны, что коммунистическая идея — это полный шит. Спорить было абсолютно не о чем, муновский антикоминтерновский арсенал не пригодился.

Большое значение в лагере придавалось обратной связи, для этого существовали анонимные вопросники, которые мы заполняли каждый день и бросали в ящик — мы могли выбирать меню в столовке, влиять на культурную программу, корректировать темы лекций. Одним из вопросов был: “Образ кого из тринадцати апостолов вам особенно интересен? О ком вы хотели бы поговорить?” Вопрос должен был открыть интересную дискуссию о характере и мотивации поступков апостола, а номинантами-финалистами должны были предсказуемо стать переродившийся Павел, сомневающийся Фома или малодушный Пётр. Однако же ответы, показавшие полное незнание советской паствой матчасти, удивили даже повидавшего в СССР виды Майкла Бразила, который попросил меня помочь ему рассортировать результаты.

— Вот смотри, написано “Giovanni ♥︎”, — я показал Майклу очередной бюллетень “за самого интересного апостола”, — как думаешь, можем мы признать его поданным за Иоанна Богослова?

— Нет, не можем, — хмуро ответил Майкл и бросил листок в переполненную бюллетенями корзину.

— А вот этот, смотри, нормально же: “Iogann Pavel Paul #2 (Papa from Rome)”. Это же не мистер Войтыла лично, а и Иоанн Богослов может быть, и апостол Павел, а в целом ведь писавший кого имел в виду? Преемника апостола Петра! Нет?

— Holy shit! — едва слышно пробурчал Майкл, а я добавил в свою копилку очередное полезное английское выражение.

Помимо нашего Тото Кутуньо и папы римского, любимыми апостолами были названы: Patriarh Aleksiy, Jesus Christ, Nikolay the Miracle-Maker, Mitropolit Krutitsky & Kolomensky Yuvenaliy, Serge Radonezhski, Pontiy Pilat, Eshua Ga-Notsry, Moses, Alexander Men, Santa Klauce и многие другие. На одном бюллетене был нарисован цветочек, на другом написано “yes”, было и несколько пустых.

— Ничего не понимаю. Ну ладно хоть кто-то написал “Michael Jackson”, это ещё ничего, но вот это кто, например, такой? — Майкл в недоумении протянул мне листок с надписью “Old Man Hottabych”.

На столе, который был приготовлен для раскладывания кипы апостольских бюллетеней по тринадцати стопкам, лежал только один листочек.

Он был подан за Иуду Искариота.

Это был мой.

“Вечер вопросов и ответов” тоже не особо задался. Муновский актив сидел в президиуме на сцене уже без бюста Ленина, но ещё за красным сукном, а студенты в зале бросали в коробку написанные на листочках анонимные вопросы. Муновцы хотели сделать общение свободным и клятвенно пообещали зачитывать абсолютно все без исключения вопросы и предложения как бы критично и остро они ни звучали. “Не бойтесь, мы будем при вас даже мелко разрывать листочки, чтобы по почерку невозможно было бы восстановить, кто писал. Главное — это откровенность и прямота” — обещали устроители вечера и действительно разрывали бумажки с вопросами после прочтения. После первых робких вопросов “What is your name?” и “Когда мы поедем в Америку?” (авторство последнего легко угадывалось и без графологической экспертизы), студенты убедились, что муновцы действительно честно зачитывали, как и обещали, все без исключения вопросы и честно отвечали, когда было, что ответить (это было редко). Ни одного вопроса про Учение так за вечер и не поступило, а писалось и зачитывалось такое:

✎ Хочу открыть кооператив. Давайте организуем совместное предприятие, идеи мои, деньги ваши.

✎ Почему не устраиваются дискотеки?? Что это за отдых, в самом деле?

✎ Давайте устроим праздник Лиго!

✎ Давайте все вместе сходим в баню!!

✎ Кто победил в Холодной войне — мы или вы? Я думаю — мы.

✎ Что сейчас носят в Америке?

✎ Кто убил Кеннеди, сейчас-то можете сказать?

✎ Давайте проведём объединённый фестиваль союзных республик, американских штатов и европейских стран [очень скоро поступило похожее предложение провести “первый в истории международный смотр строя и песни”]

✎ Можно больше не петь ‘Sailing With Our Father’, ple-e-e-e-e-ease?!!

✎ Давайте смотреть нормальные фильмы, а не ‘Ghost’, у меня с собой ‘Pretty Woman’ и ‘Рэмбо’ на кассетах

✎ Таня, ты мне очень нравишься. [Все семь Тань в зале разом покраснели]

✎ Я всё понял про “истинную любовь”, я согласен, и теперь я хочу создать “идеальную семью”. Для этого вы должны поселить нас мальчик с девочкой, но только выбирать буду я!

✎ Нэйт, ты женат?

✎ Джованни!!!!!! ♥︎♥︎ Ты женат????????

Погружение в английский давало прекрасные результаты: словарный запас расширялся, новые конструкции усваивались, беглость и спонтанность речи появлялась на глазах. Наш школьно-институтский инглиш был стерильным и весьма далёким от современных реалий живого английского, поэтому не обходилось без курьёзов. На экскурсии в Риге мы обедали в ресторане в центре города, и после десерта муновцы объявили, что экскурсия продолжится, но сначала мы должны все пойти в restroom. Куда?? В школьных учебниках эвфемистического слова “туалет” не было, поэтому нам всем буквально представилась “комната отдыха” без окон, с приглушённым светом, едва слышной релаксирующей музыкой и мягкими шезлонгами — такие фотографии комнат отдыха при передовых заводах публиковались в журнале “Здоровье”. Но зачем лежать в темноте в разгар летнего дня, когда вокруг нас Рига, когда столько интересного вокруг!

Мы решительно запротестовали:

— Давайте двинемся дальше, guys, нам не нужна никакая restroom, мало времени.

— В советском городе найти нормальную restroom очень трудно, а нам ведь столько ещё ходить по городу!

— Вот именно! Не будем терять времени на restroom, нафиг надо. Мы не устали.

— Да и мы не устали. Но restroom всем и всегда нужна.

— Нам не нужна. Мы молодые и сильные, мы не ходим в restroom. Let’s go!

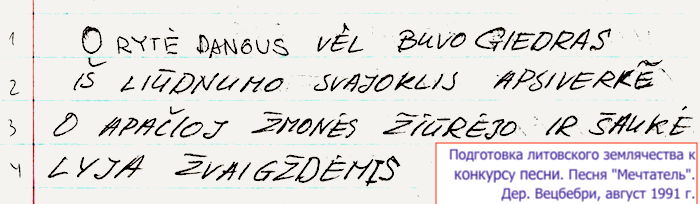

На замечательном вечере национальной песни я поддержал литовское землячество — литовцев было мало, компания была хорошая, и мне захотелось выступить за них. Мы спели под усиленный аккомпанемент Кястаса три песни — весёлую народную, которую я знал и сам же им предложил, и две современные, которые я выучил уже от них — про мечтателя на горе и зелёный дирижабль.

После выступления Ряхин отвёл меня в сторону, а потом упрямо и нудно допытывался у меня, почему я пел с литовцами, о чём мы пели, с кем я по жизни, что меня объединяет с “этими людьми с флагом”, почему я с ними, а не с русскими, на чьей я “стороне” и не содержалось ли в песнях прямых призывов к свержению конституционного строя.

— Конечно, содержалось, — доверительным голосом сказал я, и Ряхин перестал дышать. Я неспешно размял и раскурил сигаретку, многозначительно помолчал, глядя в темноту, и продолжил. — Песня ведь называется “Клён”. Просто так что ли? Ха! Для какого-то деревенского дурачка это просто клён, но ты-то товарищ бдительный, сразу в корень. Правильные вопросы задаёшь, Алексей, ох правильные. Клён — это что? Клён — это Канада. А Канада, это что? Это капстрана, это Северная Америка, это член НАТО, наконец. Не мне тебе объяснять, что это значит. Второй куплет — там дует северный ветер. Тоже неспроста. Почему именно северный? В слове НАТО “N” — это что? Это “North”, север по-ихнему, чуешь?

Более внимательно, чем тогда Ряхин, меня никто никогда в жизни не слушал. Ни до, ни после.

— В третьем куплете, — стараясь сохранять серьёзный вид, продолжал я, — этот северный ветер будит молодого парня, который до этого мирно спал под клёном, то есть под сенью НАТО. Спал — значит, что? Значит, лежал, молчал и бездействовал — до поры. Молодой — значит кто? Значит, солдат. Будит — зачем?

— Зачем? — не понял Ряхин.

— Смешной вопрос! — засмеялся я. — Зачем будят солдата, мы-то с тобой, Лёша, хорошо должны понимать. Би-би, пи-пи, па-па-па — тревога! Кстати, по имени ты кто?

— Кто? — растерялся Ряхин.

— Кто-кто… Агния Барто… Ты — Алексей!! А-лек-сей! Это священное имя! Все буквы этого имени надо писать прописными.

— Почему священное? — мой собеседник вконец запутался, — меня в честь бати назвали.

— Тем более! Дважды священное! Ты что, не знаешь? Песня такая священная есть. Про священного солдата на священной горе. Эту песню надо петь только стоя: “Стоит над горою Алё-ё-ё-ё-ёша, Алё-ё-ё-ё-ё-ёша, Алё-ё-ё-ё-ё-ё-ёша…”.

— Знаю, — злобно сказал Ряхин. — В твоей литовской-то песне что?

— А, да, — я уже забыл, что хотел придумать, — короче. Да. О чём это мы? А, да, песня. Ну так вот, дальше в литовской песне всё становится ясно из припева: “Раз-два-три, раз-два-три”. Вдумайся. Что это за цифры? Зачем они здесь? Может быть, это код, шифровка? Я тоже так думал, но нет, всё хуже. Так вот: “Раз! Два! Три!” — это не арифметическая прогрессия, нет, это отрывистые команды натовского командира, это шагающий в ногу строй вооружённых молодчиков, разбуженных своими заокеанскими хозяевами (буква “А” в слове “НАТО” как раз и есть “Атлантический океан”, смекаешь?). “Раз! Два! Три!” — это солдатские сапоги, чеканящие шаг по брусчатке. “Раз! Два! Три!” — это сомкнутые каре полков, боевым порядком марширующие сам понимаешь куда. “Раз! Два! Три!” — это волевые подбородки проснувшихся, как Герцен, парней, равняющихся сам понимаешь на кого. “Раз! Два!..”

Ряхин плюнул, встал и ушёл, что и требовалось провернуть. Больше со мной политических разговоров он не вёл, слава тебе муме.

В конкурсе победили, кстати, украинцы. Абсолютно бессмысленно устраивать конкурсы песни и надеяться на победу, если в конкурсе песни собираются участвовать украинцы.

Экспедиция

Главной целью значительной группы студентов было найти выпить. В местный магазин было днём не выбраться, да и смысла бы не было — сухой закон с талонами на водку и тотальным дефицитом никто в социалистической Латвии не отменял. Городки Стучка и Кокнесе были далеко, да и там водки, скорее всего, не было. Ситуация была почти безвыходной. Но не безвыходной.

Лидером студенческих сил, ищущих спиртное, был Серый из Брянского пединститута. Будущий педагог разузнал через поварих столовки, что в деревне можно разжиться самогоном, а у некоей бабы Анны имеется лучший продукт по качеству и цене. К бабе Анне было решено выдвигаться нынче же ночью после отбоя. Поскольку муновцы выставляли на главном входе ночного дежурного, надо было его отвлечь дважды — чтобы группа захвата могла улизнуть из здания и чтобы затем вошла обратно уже с грузом спиртного. Дверь не запиралась по соображениям пожарной безопасности, но просматривалась и охранялась муновцами всю ночь. Ночной дежурный в корпусе был необходим — без присмотра муновский монастырский уклад не продержался бы и получаса — в корпусе находились пара сотен двадцатилетних юношей и девушек, чьи интересы и стремления не совпадали с муновскими ни в чём.

Группа захвата самогона собиралась серьёзно — тёмная одежда, кеды, чтобы ступать неслышно, пара сумок через плечо, а в сумках майки и рубашки, чтобы проложить ими бутылки.

Отвлечь ночного дежурного попросили меня.

— И вот ещё что. Не надо показывать местным, что мы русские, а то нас живо почикают, — предостерёг Ряхин соратников перед вылазкой. — Надо говорить друг с другом только по-английски. Или надо узнать, как по-ихнему будет “самогон”, чтобы они поняли, зачем мы пришли.

— Тебе, Ряхин, это не нужно, — сказал я. — На тебя взглянешь, и за версту понятно, кто ты, откуда и зачем пришёл.

— Не смешно, латыш, не смешно, — презрительно сказал Ряхин. — Не знаете вы этих лабасов, ох не знаете…

Выйти из здания группе удалось на удивление легко — дежурный куда-то отлучился на минутку, чем алкогольные диверсанты мгновенно и воспользовались. Растворяясь в темноте ночи, Серый сказал мне:

— Ты это, будь здесь на входе ровно через час. Отвлеки дежурного, а мы проскочим.

— Мум в помощь! — перекрестил я алко-рэйнджеров, — Deus vobiscum.

В условленное время я был в вестибюле. Дежурил флегматичный Питер из американской глубинки. Питер сидел на диване, тупо смотрел прямо перед собой и клевал носом. Мой энергичный high five никак не оживил его. Я сел на диван рядом с ним лицом к входной двери, чтобы Питер смотрел на меня, а дверь чтобы оказалась за его спиной. Только в такой позиции он упускал из поля зрения прогон дверь – лестница, по которому должны были прошмыгнуть лазутчики. В вестибюле было жарко, а на улице свежо, поэтому дверь была неосмотрительно распахнута настежь — сама природа благоволила алкогольным рейнджерам из религиозного лагеря. Питер, самый замкнутый из тим-лидеров, и днём-то был не особо разговорчивый, а увлечь его беседой ночью казалось почти невыполнимой задачей. Но на меня надеялись Серый и его команда, и я должен был попробовать:

— Хороший вечерок выдался, не правда ли?

— Хороший.

— Ты из какого штата, Пит, из Айдахо?

— Из Айовы.

— Как интересно! Классный, должно быть, штат! И как в Айове, такие же упоительные вечера, как здесь или всё-таки чем-то они другие, что-то, возможно, есть такое в их воздухе, что делает их…

— Вечера такие же.

— Классно! Хороший ты парень, Пит. Как тебе здесь вообще? Что чувствуешь? Расскажи. Ты та́к себе представлял эту программу или как?

— Как представлял, так и оказалось.

— Здо́рово, ты прямо провидец!

В дверном проёме показалось пол-лица харьковчанина Коляна. Всё, они вернулись! Я продолжил работать клиента с удвоенной силой.

— А скажи, Пит, я вот часто сам думаю, каким будет мир в двадцать первом веке, лет эдак через двадцать пять? В 2016-м. Вот идёшь ты по улице родного города, довольный, настроение хорошее, песню поёшь: “Пройду по Массачусетской, сверну на Пенсильванскую”, а вокруг тебя что? Кто вокруг? А рядом с тобой кто? Какие машины, какие витрины? Как думаешь? Представь. А лучше закрой глаза! Что видишь? Говори!

За дверным проёмом звякнула бутылка и послышалось какое-то сдавленное хрюканье. Питер обернулся на звук и прислушался:

— Что это?

— А, это кошка. Фить-фить-фить, иди сюда! Не идёт. Ладно, забудь. Не надо проверять, Пит!! Сядь, сядь, Пит, мы же разговариваем! Сядь, как сидел и смотри на меня. Кошка уже убежала. Её Лаймой зовут, она мышей по ночам ловит, но она слепая, постоянно натыкается на разные предметы — бум, бум. Поэтому много шума создаёт вокруг себя. Завтра поищешь её.

— Разве здесь есть слепая кошка? — удивился Пит, всё-таки сев на своё место. Все муновцы очень любили животных, и я прекрасно понимаю почему. — Странно… Слепая кошка… Сколько я здесь, давно уже, но никогда не видел ни кошку, ни мышей.

— Здесь всё есть, Пит. Мы видим только верхушку айсберга. Есть ещё собака Павлова, Жеводанский зверь и много кого ещё, целый зоопарк. Завтра всех их увидишь, сейчас все спят в своих норах.

— И собака тоже в норе??

— Я не знаю, Пит, у меня по зоологии два, сейчас ничего выяснять мы не будем, правда? Всё завтра. Завтра. Так вот, скажи мне, если бы ты мог путешествовать во времени, куда бы ты отправился из нашего августа 91-го и почему? Аргументируй свой ответ. Подкрепи примерами.

— Здесь бы остался.

— Тоже вариант. А скажи, Пит, какая книга оказала на тебя самое большое влия… А, сорри, это и так понятно. Я имею в виду — если бы у тебя был шанс что-то изменить в жизни, то что бы ты изменил?

— Так бы всё оставил.

— Я бы тоже! Видишь, у нас с тобой много общего, мы прямо на одной волне. А расскажи, пожалуйста, как американская молодёжь проводит свободное время?

— Кто как.

— Классно! Я так и думал. А в каких городах ты бывал?

— Де Мойн, Нью-Йорк, Москва. Вецбебри.

— Вау, ты прямо Сенкевич, весь мир объездил! Знаешь Сенкевича?

— Нет.

— Могу рассказать тебе о нём, о его удивительных приключениях, например…

— Не надо, — оборвал меня Пит.

— Ладно, завтра расскажу. А скажи, вот например, допустим, э-э-э-э-э, какую черту характера ты больше всего ценишь в людях?

— Молчаливость.

В дверном проёме снова послышалось сдавленное хрюканье антропогенного свойства. Было ясно, что люди вот они, совсем рядом, и что они ждут от меня результата. Я повысил голос, как обычно делают, когда что-то объясняют дедушке, который туг на ухо:

— А вот у нас, кхе-кхе, знаешь, Пит, хочу тебе рассказать, учитель по трудам (это типа рукоделия для мальчиков, эти навыки в Гулаге могут пригодиться) был Евгений Антонович, просто киборг! Настоящий Робокоп! Бим-бом, пи-пи-пи, перезагрузка. Ты думаешь, “Антоно́вич” фамилия, как Шостакович или Сенкевич? Ошибаешься, это отчество! То есть, Юджин это имя, а Энтони это отчество. Он сам Юджин, а папа Энтони. По-русски вежливее обращаться к человеку по имени-отчеству, а не по фамилии, потому что “товарищ Самоделкин” как-то холодно звучит. Известно ли тебе, что такое отчество? Вот твоего папу как зовут?

— Джон.

— О! Значит, ты Иваныч! Пётр Иваныч, приятно познакомиться! А почему? А потому что Джон — это древнееврейское Йоханан, означает “бог подаст”. Иван — тоже Йоханан, вот тебе и Пётр Иваныч получился. Сейчас я тебе кириллицей напишу твоё русское имя-отчество, хочешь? Сходи за бумагой и ручкой, я тут покараулю, подежурю: “Who is on duty today?”. Ха-ха! Кхе-кхе. Не хочешь? Ну ладно. Ну так вот, трудовику нашему Анатолию Васильевичу было 99 с половиной лет, он ещё Ленина знал. Мы его дразнили: “99 с половиной, 99 с четвертью, 99 с ниточкой,..”. Прикинь? Он был гагауз. Ходил по школе с серпом и молотом. Учителем он стал уже при Брежневе, а при Сталине он был паровозным инженером. Его приглашали “Титаник” поднимать, но он не поехал: “Нет, — говорит, — я лучше видеосалон открою в районе, это как-то ощутимее”. На домре играл, учил нас петь вот так: “Сердце красавицы склонно к измене”, учил считать на счётах с закрытыми глазами (you know, the Russian abacus) и играть в городки — тубусы кидать по матрёшкам, small towns, игра такая — это как бейсбол, только без мячика. Ещё фокус показывал, следи внимательно за моими руками, внимательно следи, Пит, сюда́ смотри, сюда́ — вот так поднимает большой палец вверх (есть в Америке такая шутка?), а другой рукой как будто откручивает этот палец, а потом алле-оп! — и пальца как будто нет, а палец-то он вот, за ладонь заведён! Ловко? А ещё можно, как будто ты палец откусываешь и жуёшь, а не откручиваешь, смотри вот сюда, но это сложнее. Потом шеей учил нас двигать по кругу, смотри, вот так, ну у меня не очень получается, а у тебя получится? Попробуй. А вот смотри, пальцы — сколько удивительных вещей можно сделать! Можно месяцы считать, вот август — это 31, можем проверить, загадай какой-нибудь месяц. А можно загибать пальцы и умножать на 9, типа калькулятор всегда с собой, как шпаргалку можно использовать на математике. А, ну так вот, математика — а учительница по математике Клавдия Павловна (Клаудия как Шиффер, Павловна как Пол Маккартни — понял?) ему говорит: “Василий Матвеевич, любезный друг”. Бэйзл-Мэтью — ты понял логику русского отчества? И “в/б” — заметил? Это чередование такое, латинское “barbarian” — будет по-гречески “varvar” и, соответственно, по-русски тоже “варвар”, потому что через старославянский из Византии пришло, и кукла должна была бы быть “Варви” по византийской логике. В смысле, сорри, это она физруку говорит Михал Михалычу Яциву, а нашему-то трудовику она и гово…

— Крутая история, — скривился Пит.

Снова послышалось, как звякнули бутылки, но уже издалека и сверху, из лестничного пролёта.

— О, это доктор Дима, наверное, инструменты на кухне кипятит. Мало ли что, вдруг ночью срочная операция. Пока, Пётр Иваныч!

На утренней лекции Серый и его друзья были едва живые от выпитого. Видимо, напиток оказался забористым.

— Спасибо! — Серый вяло пожал мне руку. — Очень помог.

— Ты сходи к своим кухаркам, попроси у них компоту из сухофруктов. Разживёшься рассолом там, огурчиками, чем мум послал.

— Не дадут.

— Да мум с тобой, тебе-то и не дадут?

— Ладно, потом схожу. Там сейчас Кузьма их учит плов варить. Советский Союз, фигли.

После ланча Серый немного отошёл и рассказал о не видимой мне части операции в не характерной для будущего учителя словесности манере:

— Короч, это, вышли с пацанами, двинули на хазу к бабе этой. Идём цепочкой по обочине в полной тишине, как на НВП отрабатывали. Темно, как у Мума где? — новолуние, блин, не видать ни хрена. Вдруг это, куревом потянуло и голоса такие и вроде как смех тихий. Ряхин сразу напрягся, думал, эти — братья его. Колян шепчет: “Леший и русалка, нечистая сила!”. Пригляделись, а это, блин, вожатые наши, то есть, блин, не вожатые, а как их, тим-лидеры, ну эти — длинный и толстая. Сидят и курят! Прикинь? Нам, блин, запрещают, высылкой и ректором грозят, а сами, суки, смолят и ржут при этом. Я тоже, блин, их ректору сообщу, Муму, позвоню отцу на работу, блин. И сели же, идиоты, с наветренной стороны, всё прям на дорогу несёт — видать, Эн-Ви-Пи у них в школе не было. Мы хотели их зажопить, чтоб весь лагерь знал, а судьи кто, но мы ж, это, сами за бухлом, это ж ещё хуже, ваще залёт по полной. Нафиг надо, не стали мы хай поднимать, Мум с ними. Короч, нашли мы ту бабу ключницу, она такая руки в боки: “А, опять вы, сектанты из техникума? Целое лето ходите. Нет у меня давно ничего, мандруйте к Лабасу через дорогу”. Коза, блин! Ряхин такой, напрягся: “Там засада!”, я, блин: “Спокойно!”. Мужик мутный какой-то, говорит, чистого самогона мало, ваши разбирают очень быстро, есть сивуха и есть какая-то домашняя наливочка — и улыбается так. Ряхин английский язык со страху забыл и такой: “Ну его в баню, мужики, хрен знает, что он нам в свою наливочку подмешал, чё он лыбится-то”. Я, блин: “Спокойно, пехота!”. Мужик такой: “А вы, сука, попробуйте! И я с вами отопью маленько, если стремаетесь брать”. Ну хряпнули прямо там на месте, нормальный такой зверобой, ништяк. Гарик говорит, я не распробовал, плесни, мол, ещё. Потом ещё мальца: “Чё-то никак не пойму, а ну-ка ещё ороси” — и так раз пять. Ну чё, вроде, все живы, семь минут, полёт нормальный. Короч, дал нам этот мужик всё, что у него было и говорит: “Полтинник. Ну или сорок”. Я, блин, такой: “Ты чё, блин, отец, с дуба тут рухнул в своём тёмно-синем лесу? Побойся Мума, четвертной в самый раз будет”. Короч, на тридцатке сошлись с возвратом посуды, он там бухтел ещё, что мало, но мы сказали: “Готовь, блин, новую партию, ещё придём, если живы останемся”. Ну и всё, обратно идём, забирать нас уже начало слегонца, но мы нормально так, топаем. Гарику сложнее, но он держится, мычит чё-то. Ряхину эти псы-рыцари, как их… каратели за каждым кустом мерещатся. Курильщики эти хреновы уже свалили; думаем, не напороться б теперь, не дай мум, конечно, на их true love где-нить тут. Но ничё так, всё ровно. Дверь в общагу открыта, там ты сидишь с этим придурком, ваньку валяешь. Коляна от твоей дикой ереси на ха-ха пробило, он согнулся от смеха, давится, я сначала думал, блюёт что ли уже, так рановато, вроде, ещё. Ну и всё, Колян проржался, дальше ты знаешь — ты нас прикрыл, мы проскочили. Ты всё-таки приходи хотя бы сегодня, мы хотим после отбоя опять нажраться. Чё, совсем не хочешь попробовать?

— Сивуху? Нет, спасибо. Я на компоте плотно сижу, пока цепляет.

— Ну как знаешь. Прими тогда от меня в дар пачку моршанского “Космоса”, она почти что целая, батя в Брянске по талону получил. От души!

Побег

Шли дни. Муновцы выдерживали прекрасный баланс, подавая своё учение в пропорции 20% Учения к 80% развлекухи (fun), но даже и впрыскиваемые 20% учёбы были вполне сносные — это были не молитвы, не целование портретов Мума, не человеческие жертвоприношения, не фанатизм, не “хэнде хох”, как в поезде, а интересные лекции о Библии — основе нашей иудео-христианской цивилизации, об истории авраамических религий, ну и о Муме, конечно, тоже. Мум был, в принципе, невредным дядькой. Годом раньше его принял в Кремле Михаил Сергеевич Горбачёв, Мум горячо поддерживал Перестройку, боролся за мир и против коммунизма — одни плюсы у мужика.

Лекции помогали заполнять цивилизационно-понятийную пропасть, образовавшуюся за 74 года между гражданином СССР и всем остальным миром. Мы увидели, что можно вести себя по-другому, быть свободными и открытыми в общении, даже если ты верующий муновец. Стиль лекций поражал советского студента. Это было не зачитывание материала с бумажки, а живой разговор и даже шоу, это было не вдалбливание и привычное записывание под диктовку, а интерактивное участие, а лектором был не старик-пономарь, а молодой и энергичный, умеющий держать аудиторию манипулятор, знающий и любящий свой предмет, даже если предмет был во всех отношениях спорный. Ведущих лекторов было два — сдержанный англичанин Тим и развязный американец Нэйт, они оба соответствовали стереотипам о своих национальных характерах и вместе представляли английский язык в его главных вариантах. В отличие от низовых тим-лидеров, лекторы были умными и интересными собеседниками.

Единственным минусом жизни в лагере студенты считали режим содержания — ни выпить, ни покурить, ни разойтись по интересам. Муновцы преследовали, студенты успешно уходили от преследования, это были “Том и Джерри”, и все всё понимали. Нарушения заповедей были на каждом шагу, но муновцы ничего ни про кого из нас не прознали, никого на месте преступления не поймали и никого не выгнали из лагеря.

Бунт вызрел внутри, и состоял он из одного человека.

— Теряем здесь время, — буркнул озлобленный Саша Елагин после соревнования по перетягиванию каната. — Я сейчас говорил с начальником лагеря об Америке. Я ему конкретный вопрос — когда они мне дадут официальное приглашение, а он не мычит не телится. Это же долго всё — пока они приглашение сделают, пока я заявление на загранпаспорт подам, пока выездную визу получу, пока въездную, а в ОВИРах очереди, люди с ночи пишутся и отмечаются. Пока в военкомат за штампом, пока билеты, да и в посольстве амеровском тоже, наверное, не быстро.

— Почему “наверное”? — “удивился” я. — Ты что, не знаешь, как в американском посольстве? Ты же готовишься стать Томом Сойером. Ты уже, считай, Гекльберри, судя по костюму.

— Откуда же мне знать, как в американском посольстве?

— Ну ты же был в Макдональдсе! Ты один из немногих знаешь, как там у американцев принято. Ха-ха-ха!

— Козлы!

— Валить тебе отсюда надо, Саша, пока Мум не прознал, что ты здесь токмо ради авиабилета. А то осерчает и поженит тебя на старой страшной северной кореянке, будет тогда тебе и true family, и какава с чаем.

— А что, кореянка хорошо. Лапшу будем жрать. Она Goldstar мне купит.

— Северная не купит. А жрать вы будете траву, руками. Или сразу ртом, когда обессилите. Голод там намечается.

— Что ж, там ещё хуже, чем у нас?

— Вот те истинный мум!

Перед ужином Саша поставил перед своим тим-лидером американский вопрос ребром. В ответ он услышал, что начальство для начала ждёт от него встречных шагов — минимального интереса к материалу, усвоения знаний, активного участия в жизни отряда.

И Саша всё для себя решил:

— Пошли они все в жопу со своим Мумом. Короче, завтра утром дотопаю до большой дороги, поймаю попутку до Риги и на вокзал.

— Не жалеешь? Завтра здесь вечер весёлых конкурсов, будут призы и шарады. Мум даст, повезёт тебе. Выиграешь хлопушку.

— Пошли они все в жопу со своими шарадами. Хватит с меня.

— Ну ладно. Мы скажем муновцам, что у тебя в Москве ЧП: кот умирает, ухи просит.

На рассвете следующего дня Саша уезжал, по-английски.

— Давай, братишка, будь осторожен, — обнял его сосед Ряхин.

— Вы тоже валите все отсюда, — обведя провожающих широким жестом благословил нас беглец.

— Все там будем, — пробурчали лагерники.

— О, латыш, — встрепенулся Ряхин, увидев меня, — научи Саню по-вашему попросить водителя подбросить его до Риги, чтоб его точно взяли. Чтоб вежливо, как там у вас, но чтоб при этом не лебезить перед чухонцами.

— Конечно, — спокойно сказал я. — Слушай. Опустят стекло, и тебе надо сказать: “Уз Риигу плиз. Ман ир ца́урея.”

— Что это значит? — недоверчиво спросил Ряхин. — Потому что смотрю я на тебя и что-то мне опять подсказывает…

— Это значит “в Ригу, будьте так любезны!”, — сбил я с мысли Ряхина. — Самая высокая степень вежливости, но без раболепства, как ты просил. Золотая середина. И лицо надо сделать доброе, когда говоришь такую фразу. Ещё улыбаться надо.

“Man ir caureja” была фраза из медицинского раздела русско-латышского разговорника, который я купил в Москве перед отъездом. Она означала “у меня понос”.

— А “плиз” зачем? — не отставал Ряхин.

— Для верности. Чтобы водила был уверен, что Саня американец. Бережёного мум бережёт.

— Это правильно, — удовлетворился моим ответом Ряхин. — Безопасность прежде всего! А то времена такие настали для русского человека…

— Да не дай мум.

— Ну всё, с мумом! — попрощались.

Елагин решительно зашагал от религиозного техникума.

— Не забудь! Как там тебя учили? Повтори! — крикнул вдогонку Ряхин, искренне переживая за товарища.

— Ман ир ца́урея! Ман ир ца́-у-ре-я! Уз Ри-и-и-и-игу!

— Быва-а-а-а-ай!

За несколько последующих лет учёбы в институте я больше никогда не видел Сашу Елагина, хотя должен был бы пересечься с ним тысячу раз.

Пока осиротевший Ряхин плёлся в столовку на завтрак, я подсунул под дверь его комнаты листок диковинного американского формата Letter, на котором я беспорядочно нарисовал разные символы — круг, квадрат, волнистую линию, циферблат без стрелок, золотой ключик, солнце, розу ветров, звезду, спираль, облако, плюс, минус, знак бесконечности, вопросительный знак, многоточие и несколько пляшущих человечков. Как и ожидалось, Ряхин истолковал эту абракадабру превратно и усмотрел в ней почерк тёмных сил. Он показывал листочек товарищам и тим-лидеру: “Вот, смотрите, гады какие-то подбросили, что бы это значило?”.

Все смеялись и предлагали ему разные варианты расшифровки:

— Дебил рисовал.

— “Это рисунок мальчишки” — ребёнок рисовал, папке прислал. У тебя нет детей в этих краях?

— Реклама от вашего алкогольного дилера.

— Из Общества трезвости.

— Это тебе Лена Иванова из текстильного института пишет. Признаётся в любви. Видишь, в начале всё сложно, а в конце радость, все танцуют.

— Это тебе лесные братья пишут. Чёрная метка, не иначе.

Я изучал листочек дольше всех, с серьёзным видом рассматривал его под углом и на свет:

— От Мума, конечно. Теперь Мессия — ты.

Подпиши хотя бы меморандум

Муновская программа подходила к концу. Для устроителей приближалась пора сбора урожая, точнее проверки улова — кого удастся удержать в рыболовных сетях, а кто ускользнёт. Момент истины.

За несколько дней мы все перезнакомились, сколотилась неплохая компания, и муновцы активно эксплуатировали хорошую атмосферу. В тот день, когда заканчивалась наша смена в Вецбебрях, начиналась новая смена в литовском городе Моле́тае, это была смена следующего уровня с более продвинутой программой, но с той же прекраснодушной атмосферой, что и в Вецбебрях. Целью муновцев было уговорить максимально возможное количество народа не возвращаться домой, а провести ещё десять дней в литовском лагере для продолжения банкета. Вторым допустим вариантом было принять студента в “Карп” прямо на месте с подписью под заявлением. На худой конец, допускалось выжать из студента письменное намерение вступить в “Карп” в будущем, т.е. подписать своеобразный “меморандум о намерениях”. Вариант отпустить студента домой безо всякой подписи считался у муновцев полным провалом, который надо было предотвратить любой ценой.

В предпоследний день нам продемонстрировали слайды с картинами жизни в молетайском лагере: довольные улыбающиеся обитатели за накрытыми столами. Это напоминало фронтовые листовки: “в плену тебя ждёт горячая еда и радушный прием твоих товарищей”. После обеда последовали индивидуальные беседы с тим-лидером и определение “следующих шагов”. На столе лежали детдомовские ручки и бланки: на поездку в молетайский лагерь, на вступление в “Карп” и “меморандум о намерениях”.

Майкл Бразил сразу перешёл к делу и предложил мне выбор — поездку в литовский лагерь или вступление в “Карп”, а лучше и то, и другое. Я поблагодарил Майкла за хорошо проведённое здесь время, отодвинул от себя оба бланка и направился к выходу. Майкл завёл длинную речь на тему прекрасной жизни в Молетае и следующего за Молетаем ещё более прекрасного этапа — поездки в Америку. Я отказывался. Майкл вышел на минутку и вернулся с начальником лагеря.

— Мы с самого твоего приезда следим за твоими успехами, Энди, и возлагаем на тебя большие надежды, — начлаг говорил медленно, с достоинством человека, привыкшего к тому, что его слушают и слушаются.

— Я польщён.

— Ты показал самый лучший результат в письменном тесте знаний.

— Это было несложно.

— Если было несложно, тогда вступи в “Карп”.

— Какая связь? In the garden elderberry, in Kiev uncle.

— Чего?.. Слушай, Энди, после Молетая будет Америка, обещаю. Я напишу о тебе начальнику калифорнийской колонии. Сорок дней в солнечной Калифорнии!

— Прямо как Иисус в пустыне: “сорок дней и сорок ночей, а напоследок взалкал”.

— Слушай, стоп! Стоп! Все стоп! Ты обязан, ты просто обязан, ты обязан быть с нами! Серьёзно! Это твой шанс. Он в твоих руках, не упусти. Ты стремительно продвинешься и очень скоро взлетишь на самый верх.

Было непонятно, что имел в виду начлаг под “самым верхом” (“top of the top”) — комиссарить в каком-то муновском ЦК или же бери выше — занять место Самогó что ни на есть Мума и… стать мессией. Но ни цэковского кресла, ни небесного трона не хотелось.

— Это твой шанс, Энди, — не отставал начлаг. — Признайся, тебе здесь не понравилось?

— Очень понравилось. Трижды подряд посмотренный фильм “Ghost” и бег в мешках по техникуму я запомню на всю жизнь.

— Тогда почему?

— Не хочу.

— Энди, ты не понял, наверное. Это Калифорния! Знаешь, что это такое?

— Э-э-э… Штат?..

— Нет, не штат! Это рай! Это Калифорния! Ка-ли-фор-ни-я! Sunshine State! Golden Gate! Все хотят в Калифорнию, любой без исключения человек в мире мечтает о ней! Представь себе, вот ты, — начлаг с жалостью оглядел меня, — и в Калифорнии! Идёшь по калифорнийским улицам, дышишь калифорнийским воздухом. Ты вообще представляешь себе, каково это — поехать в Калифорнию?

— Безусловно, представляю. В общих чертах. Прямой рейс Молетай → Голливуд. В полёте газировка, перед посадкой конфетка с подноса. А там вы с Деми Мур меня встречаете — она же с Патриком Свейзи на вас работает, верно? На лётном поле трап, приветственный компот или что там пьют в Калифорнии, я не знаю. Из аэропорта сразу в техникум поедем размещаться. По дороге песни будем петь, а в техни…

— Ясно, — резко перебил меня начлаг. — Достаточно. Я понял. Но твоё упорство — вещь как раз очень хорошая, нам очень нужны люди с убеждением, с сильной позицией. Это вызов, и он принят. Я понял тебя. Ну хорошо, тогда подпиши хотя бы меморандум.

— Я не буду ничего подписывать, guys, не буду никуда вступать. Cожалею.

— Мы будем очень разочарованы.

— Не будете. Поднимите мою московскую анкету — там я чётко написал, что я еду сюда с целью попрактиковать английский, познакомиться с вашим учением и хорошо провести время. Вы приняли меня, зная мои цели. Я свой заявленный план выполнил и даже перевыполнил, а ничего большего я не хотел и никогда вам не обещал. Всё честно. Спасибо и прощайте.

— Энди, — начальник лагеря присел на стол передо мной и понизил голос, — а теперь слушай сюда. Майкл, убедись, что дверь плотно закрыта.

Так, будут бить. Ну ясно, добром это не могло кончиться, слишком уж гладко всё шло. Я напрягся и приготовился защищаться. Начлаг неспортивный, ему можно просто дать ладонями по обоим ушам, он опешит, а я выиграю три секунды. А Майкл — увалень, его просто оттолкнуть и быстро к двери — она же не заперта на ключ, а просто закрыта. А если не получится, если навалятся? Ну тогда врукопашную. Пусть будет международный скандал, который спровоцирует обмен ядерными ударами, но я не сдамся.

— Энди, слушай. И расслабься уже. Я принимаю решение отправить тебя в Калифорнию и без Молетая. Смотри на меня. Слушай. Ты, — театральная пауза. — Поедешь. В Америку. Сразу. Напрямую. В виде исключения, — начлаг придвинул ко мне карповский формуляр. — Подпиши, и уже в понедельник 19 августа в Москве ты сможешь подавать на загранпаспорт — приглашение для ОВИРа и Посольства США будет ждать тебя уже сегодня вечером в нашем московском офисе. Мы сейчас оба, ты и я, подпишем по документу, ты — заявление о приёме в “Карп”, а я — факс в наш московский офис для приглашения в Америку, прямо при тебе. Забудь про Молетай. Готовься сразу к Калифорнии. Сорок дней. Ещё Нью-Йорк будет, индивидуальная программа и много чего ещё. И никому — слышишь? — ни-ко-му не говори о моём решении в отношении тебя. Это исключение из исключений. Это твой шанс, ты счастливчик! Ты рад?

— Безумно.

— Короче, вот сюда впиши имя и вот здесь подпишись. Вот тебе ручка. Или у тебя своя?

Я отступил от стола с неподписанным формуляром и встал на полдороги к двери — на всякий пожарный.

— Джим, Майк, очень ценю, реально, но не обессудьте. Большое спасибо за всё и всех благ — вам и Движению. Следующий! — это было сказано уже в коридор, уже на свободе.

Расставанье — маленькая смерть

Утро отъезда выдалось мрачным, под стать созданной муновцами тягостной атмосфере похорон. Полными слёз глазами муновцы смотрели на отъезжающих, как на покойников. Мы сели в автобусы с табличками “Rīga”, в которых не хватало только гроба в середине, а все остальные атрибуты траурного кортежа были.

Напротив полукругом стояли автобусы с табличками “Unification Church Summer Camp 1991 Molėtai Lithuania”, в них сидели те, кого удалось убедить вчера или раньше. В их автобусах пели самые надрывные песни муновского репертуара, в наших же было тихо, как в могиле. Пока муновцы разрывали воздух и ду́ши песней Sunny Side of Life, пара студенток из наших автобусов в слезах бросились к литовским автобусам под шквал аплодисментов и громкие крики радости с той стороны.

Музыкальный спектакль помог поймать две новые души, но на этом психологическое давление на отъезжантов не закончилось. Пара тим-лидеров, едущих в Молетай, вышли на площадку перед нашими автобусами и начали демонстративно чеканить футбольный мяч и пасовать его друг другу с натужной радостью. Тим-лидеры были похожи на “дерущихся” на потеху публике цирковых клоунов, их “игра” в заранее заготовленный мяч выглядела так же искусственно. “На дураков рассчитано” — точно подытожили происходящее в нашем автобусе.

От “футбола” не дрогнул никто.

Тогда муновцы выпустили свою самую тяжёлую артиллерию — Тото Кутуньо. Он по-настоящему плакал, переходя из автобуса в автобус, он пел дрожащим голосом свои самые пронзительные песни, он смотрел прямо в глаза отъезжающим, словно пытаясь заглянуть в душу каждого, точнее — каждой. Юноши от певца отворачивались, да он к нам и не приближался, у него была другая целевая аудитория. Тото Кутуньо с комком в горле пел I’ll Never Find Another You с нажимом на “you”, и из каждого рижского автобуса выбегала одна-другая студентка, под гром аплодисментов перебегая на литовскую, муновскую сторону.

Затем всё стихло, мы постояли пять минут в гробовом молчании — от давящей тишины, которая тоже была одним из видов психологического оружия и частью программы, перебежала ещё одна, и воздух взорвался громом аплодисментов. Литовские автобусы включили моторы, не закрывая дверей, при этом их пассажиры испытующе на нас смотрели, а многие муновцы плакали. Автобусы начали газовать на холостом ходу для поднятия психологического давления. В одном из их автобусов затянули песню из песенника, потом в другом. Сломалась ещё одна душа, снова взрыв радости на той стороне: кто-то крикнул “Аллилуйя!” у них и засмеялся в ответ у нас.

Посидели ещё с открытыми дверями под вой нервно газующих автобусов. “А что мы-то сидим, как приговорённые? — возмутился я. — Чем мы хуже? Поддержим и мы себя чем-то духоподъёмным. “Варяг?” Наверх вы, товарищи, все по местам, послед…”. “Да ладно, забей, — вяло махнули рукой соавтобусники, не поддержав меня. — Сейчас они успокоятся и поедем. Маразм не вечен”.

И действительно — литовские автобусы тронулись, но, проехав двадцать метров, остановились и снова открыли двери. Однако больше слабонервных не нашлось — в автобусах “Rīga” остался только не пригодный для муновцев человеческий материал.

Литовские автобусы постояли ещё немного и всё-таки уехали, повернув на развилке налево. Мы — направо. Игра на нервах была окончена. Программа была окончена. Безумное, но прекрасное в своей нелепости почти свидание с почти Америкой было окончено.

Мы уезжали. В Москве нас ждал последний кусочек лета, последнего лета Советского Союза, старого мира и, по большому счёту, нашего детства. Мы договорились встретиться как-нибудь, но никто не знал, что это “как-нибудь” наступит уже утром в понедельник 19 августа, когда многие из нас случайно встретятся у Белого дома, хотя и не того Белого дома, который обещали показать нам муновцы. Кто-то из нас будет с сумкой с бинтами и йодом, кто-то с деревянным ящиком для возведения баррикад, кто-то с радиоприёмником, настроенным на “Эхо Москвы” или “Би-Би-Си”, а кто-то просто с горящими и бесстрашными глазами.

Мы уезжали. В Москве нас ждали родные, друзья и ГКЧП.

— Женева, апрель 2019